ミャンマー国 金融市場インフラ整備計画

2018年9月~2021年3月

ミャンマーではモバイルバンキングサービス等の開始に伴い、ミャンマー中央銀行と市中銀行との直接接続による効率的なリテール送金への対応が課題になっています。JICAは中央銀行の決済システムの機能を拡充する無償資金協力事業を2018年9月に開始しました。OPMACからは銀行業務の専門家が参加し、同国の金融インフラ基盤整備のため、24時間×週7日稼働のリテール送金や小切手処理の電子化に取り組んでいます。

カンボジア国 送変電システム運営管理能力向上プロジェクト(組織開発)

2017年12月~2023年3月

カンボジアにおける急激な電力需要の高まりに対し、安定的な電力供給が喫緊の課題となっています。JICAは、カンボジア電力公社(EDC)に対する、系統計画・運用能力、系統設備の維持管理・事故復旧能力の向上を目指す技術協力プロジェクトを2017年12月に開始しました。OPMACからは組織開発の専門家が参加し、電力の安定供給に向けた組織的能力の向上を行うため、TQM(総合的品質管理)アプローチをベースとする、組織レベルでの改善にむけた技術協力に取り組んでいます。

2020年度案件別外部事後評価:SATREPSパッケージ1(ボツワナ、タイ、インドネシア)

2021年7月~2022年6月

「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム」(通称SATREPS)として採択された技術協力プロジェクト3案件(ボツワナ、タイ、インドネシア)の事後評価を行いました。SATREPS案件は、地球規模課題(環境・エネルギー、生物資源、防災、感染症)を対象とし、将来的な社会実装(具体的な研究成果の社会還元)の構想を有する、日本の研究者と途上国の研究機関・行政機関との国際共同研究をODAと連携して推進するものであり、地球規模課題の解決や科学技術水準の向上につながる新たな知見や技術を獲得することを目的としています。本業務では、こうしたSATREPS案件の事業効果やインパクトの検証を行うとともに、本業を通じて得られたSATREPSの事後評価の実施方法や体制等の改善に向けた提言を行いました。

東京都 再生可能エネルギーグループ購入モデル事業第三者評価

2020年12月~2021年1月

東京都環境局が実施している再生可能エネルギー利用拡大の施策の一つである、再生可能エネルギーグループ購入モデル事業(「みんなで一緒に自然の電気キャンペーン(みい電)」の第三者評価を行いました。第三者評価では、キャンペーンの費用対効果等の分析を行い、モデル事業の改善に向けた提言を行いました。

ミャンマー国 円借款事業形成・実施能力強化事業

2017年8月~2022年3月

ミャンマーは、長い間、グローバルな経済からおおよそ孤立した状態に置かれてきましたが、同国政府は、近年、急速に民主化を進め、国際社会への統合を図っています。この動きに対応し、我が国は、ミャンマー政府の進める民主化・国民和解・経済改革を支援し、国際社会をリードしてきました。2013年度には3件のプロジェクト型円借款案件、その後2017年度までにさらに23件のプロジェクト型円借款の借款契約(L/A)が、ミャンマー政府とJICAとの間に調印されました。これらのプロジェクトによりもたらされる開発便益をミャンマー国民が速やかに享受するためにも、迅速な事業実施が求められています。OPMACでは、JICAの技術支援の一環として、ミャンマー政府の実施機関や関連機関に対して、調達や貸付実行を中心とした案件実施監理能力向上を支援しています。

インドネシア国 公共事業・国民住宅省電子調達システム調査

2017年8月~2018年2月

インドネシアでは、基本的に全ての公共調達で電子調達を用いることから、円借款事業の国際競争入札についても同様に電子調達システムを用いたいとの要請が同国公共事業・国民住宅省からJICAに寄せられました。OPMACでは、インドネシアの電子調達システムが、円借款事業の調達方式に適応しているのか、ITセキュリティ上安全なのかといった点に関し調査を実施しました。そして、調査結果で明らかになった改善点について、カウンターパート機関である公共事業・国民住宅省や国家調達庁と協議を重ね、システムの調整を行いました。

タンザニア国 中小製造業等育成のための金融促進事業準備調査

2018年4月~2019年9月

タンザニア連合共和国は、2000年以降、年平均成長率6~7%で安定的に成長しています。タンザニア政府は、2025年までに後発開発途上国から脱却し、中所得国入りを目指すタンザニア開発ビジョン2025(Tanzania Development Vision 2025」を掲げました。同国では毎年80万人以上が労働市場に新規参入すると言われており、雇用創出の観点からも工業化を推進する必要性は高くなっています。うち、製造業は、工業化を牽引し、持続的成長を実現する鍵として捉えられているものの、2015年時点でのGDP比率は5.2%に留まっていました。タンザニア政府は2025年までに同比率を18.0%まで高めることを目指しており、なかでも中小製造企業の育成をそのための重要施策の一つに掲げました。しかしながら、中小企業は、成長・拡大のために必要な設備投資に係る資金アクセスの不足を課題としていました。本協力準備調査では、中小製造企業の金融アクセス、特に設備投資に資する低利中長期融資の提供を目的とした「中小製造業等育成のための金融促進事業」にかかる情報収集・分析、実施体制の確認、実施にかかる提案作成等を行いました。

ペルー国 エネルギー効率化インフラ支援プログラム(開発金融借款)にかかる案件実施支援調査(SAPI)

2016年3月~2017年3月

ペルーでは近年の急速な経済成長により、2013~2022年には年8.2%の電力需要増がみこまれており、2030年には発電・供給能力を現在の約3倍に増やす必要があります。JICAは円借款事業「エネルギー効率化インフラ支援プログラム」(2012年10月借款契約締結済のツーステップローン)により、実施機関であるペルー開発金融公社(COFIDE)を通じ、主に民間部門によるエネルギー効率化や再生可能エネルギーへの投資を促進することで、同国のエネルギー分野の効率化を支援しています。本業務では、当該円借款事業内の省エネルギー促進コンポーネントと低排出ディーゼル車普及コンポーネントを促進すべく、仲介金融機関やメーカー、エンドユーザーを往訪し、サブプロジェクトの顕在化に努めました。

ダッカ-チッタゴン400kV送変電プロジェクトに係る環境関係支援業務(円借款本体実施コンサルタント業務)

2017年1月~2022年3月

近年の急速な経済成長に伴い、バングラデシュの電力需要は年率およそ8.5%で増加を続け、2030年には33,708MW(2010年推計)に達すると予測されています。バングラデシュ政府は、チッタゴン地域で深海港開発や発電所建設を進めており、本プロジェクトは日本政府有償資金協力によりダッカ・チッタゴン間の送電容量を強化し、高品質で安定的な電力供給ニーズに対応するものです。OPMACは、2017年よりコンサルティング業務に参画し、工事実施期間中の環境管理業務を行っています。

ブータン国 電力マスタープラン2040策定プロジェクト

2017年12月~2020年1月

ブータンの国家財政は、水力発電の事業税収や売電収入により支えられており、それらは国家歳入の約20%、GDPの約15%(2015年)を占めています。包蔵水力は30GW以上と推定されていますが、2017年時点での水力発電所の設備容量は約1.6GWであり、包蔵水力の約5%にとどまっています。ブータン政府は、2003年改訂の電力マスタープラン(PSMP2003)に基づき、水力発電の開発を進めていますが、同マスタープランが策定された当時から、外部条件・環境が大きく変化しおり、その更新・改訂が喫緊の課題となっています。本プロジェクトでは、経済省水力発電・電力系統局(DHPS)をカウンターパートとし、新たなマスタープラン(PSMP2040)を策定し、DHPS職員の中・長期的なマスタープラン策定能力の強化を図っています。PSMP2040の策定においては、戦略的環境影響評価を実施しており、OPMACからは社会配慮専門家2名が参加し、水力開発プロジェクト候補について社会配慮面での情報収集・分析を行い、DHPS職員の能力強化支援を行っています。

スリランカ国 電力マスタープラン策定プロジェクト

2016年7月~2017年7月

全国の電化率が96%(2013年)に達するスリランカにおいては、近年の経済成長に伴い電力需要も増加しています。そのような中、環境にも配慮した、より最適なコストでの電力供給を行うため、JICAにより、2040年までの長期の電力マスタープラン策定のための技術協力が行われました。OPMACからは、経済・財務分析専門家が参加し、セイロン電力庁(CEB)の財務分析、電源開発シナリオ別の財務シミュレーション等を行い、最適な電源開発・電力系統整備に向けた財務戦略の提案を行いました。

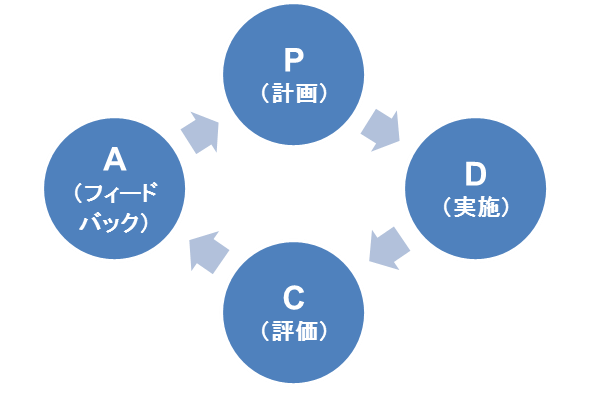

平成27年度ODA評価「ODAにおけるPDCAサイクルの評価」

2015年11月~2016年3月

外務省では、1981年から政策レベルのODA評価を開始し、30年以上にわたりODA大綱などの上位政策に基づいて実施される政策や施策などについての評価を実施しています。外務省による政策レベルのODA評価の目的は、ODAの管理改善及び国民への説明責任(アカウンタビリティ)の強化にありますが、評価結果を政策の策定・実施へフィードバックする、PDCAサイクルの確立が重要であるとされています。本評価では、C(評価)を切り口として、日本のODAの政策レベルのPDCAサイクルの改善に貢献するべく、提言を行うことを目的して実施されました。過去10年間において実施された外務省によるODA評価のレビューを行うとともに、現行のODAにおけるPDCAサイクルについて考察し、ODAの管理改善と説明責任の強化に向けたODA評価の在り方について、以下の提案を行いました。

- 第三者評価としての政策レベルのODA評価の目的の重点化と中期的な評価計画

- 目標体系図の活用強化による評価可能性及びアカウンタビリティの更なる向上

- JICAによる事業評価との連携と評価結果の効果的な活用による協力プログラムレベルでの検証の充実

- ODA評価ガイドラインの改訂(評価範囲・項目の絞り込み、第三者評価の評価者の位置づけ・資質の明確化、目標体系図に基づく結果の有効性の分析の強化、定量的な分析の標準化、等)

- 政策レベルのODA評価による提言のフィードバック及び活用の強化

ODAにおけるPDCAサイクルについて分析を行った初めてのODA評価として高い評価を受け、提言の一部はすでに外務省によるODA評価の改善に反映され、ODAにおけるPDCAサイクルの改善に貢献しています。

資源・エネルギー分野課題別研修に関する支援業務

2021年3月~2022年3月

JICAは、技術協力の一環として、課題別研修を実施していますが、2020年初頭からのコロナ禍により、開発途上国からの研修員が来日して実施する従来の対面型の能力開発が実施できない状況となっています。そのため、課題別研修を可能な限りオンラインシステムを活用した同時双方向型で提供する方針とし、オンデマンド型での研修プログラム開発についても検討が進められています。本業務は、資源・エネルギー分野のオンデマンド型研修プログラム及びその教材開発を行い、パイロット研修を実施するとともに、今後の課題別研修への提言のとりまとめに取り組んでいます。